研究活動

さまざまな医療機関などがaiboを活用した研究に取り組んでいただいています。

ソニーは、こうした医療機関を支援するために、aiboの提供や技術的なサポートを行っています。

国立成育医療研究センター

国立成育医療研究センターとソニーの共同研究として、aiboによる小児医療現場における長期療養中の子どもに与える癒やし効果の検証を2018年12月より行っています。

国立成育医療研究センターは、小児・母性疾患を治療するナショナルセンターで、小児がん・臓器移植・慢性疾患などで長期入院を要する小児症例が多数あります。

aiboを慢性疾患で長期入院を要する子どもたちへのリエゾン医療として導入し、子どもと家族の癒し効果を生物・心理・社会的手法を用いて質的・量的に検証しています。

すでに、2018年に実施した、パイロット・スタディ(予備研究)の結果が学術誌に掲載され、一定の成果があがっています。

The pilot study of group robot intervention on pediatric inpatients and their caregivers, using ‘new aibo’

European Journal of Pediatrics (2021)

Kyoko Tanaka · Hitoshi Makino · Kazuaki Nakamura · Akio Nakamura · Maoko Hayakawa · Hajime Uchida · Mureo Kasahara · Hitoshi Kato · Takashi Igarashi

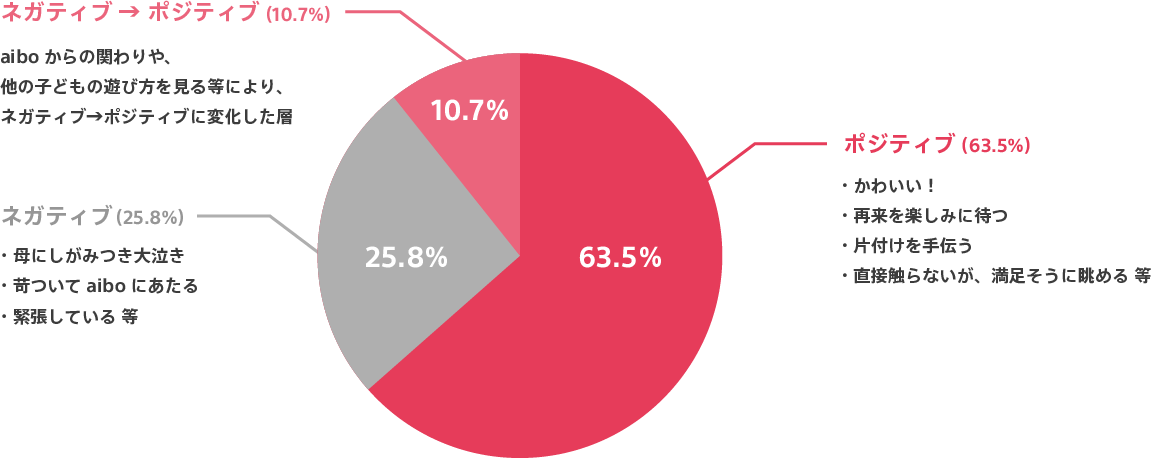

aiboとのふれあいによる、

長期療養中の子どもの行動観察結果

先生の声

こころの診療部児童・思春期リエゾン診療科

診療部長 田中恭子 先生

aiboの患者さんへの影響

入院中の子どもたちはとくに、メディカルトラウマという、孤独感、不安感、日常生活の制限(とくに検査や治療などが連続し、子どもならではの自発性が維持されにくい)などがもたらすストレスによる発達的、情緒的な影響を受けています。人工知能をもつaiboは、療養中の子どもとのセッションを通じ、より他者とのつながりを促進したり、抑圧(しんどい気持ちをこころの奥底に押し込めてしまう)している感情を表現する支援者として、効果があるという結果が出てきています。

研究の成果

人工知能をもつaiboであるからこそ、療養中の子どもと触れ合うことで、その子どもの感情に沿った振る舞いが表現され、子どもの孤独感緩和、感情表出の促進、自身の情緒や行動のコントロール機能が増進される可能性が期待されます。

今後の研究の展望

療養中の子どもたちのつらさや頑張りについて、より敏感に反応し、寄り添い勇気づけることのできる、ホスピタルaiboの可能性をソニーの皆さんと共同で探って参ります。この実装研究は、当センターAIホスピタル事業の一環として、多施設共同で行う予定です。これまでの成果をまとめ、全国の小児病院の子どもたちにaiboを届けたいと思っています。

聖マリアンナ医科大学

聖マリアンナ医科大学とソニーの共同研究として、 aiboによる知的障害の無い自閉スペクトラム症児の対人関係機能改善に関する予備的研究を2019年10月より実施しています。

この研究は、知的障害の無い自閉スペクトラム症の患者さんにaiboと遊んでいただき、遊び方の様子を観察することで、患者さんへの影響を検証します。

先生の声

神経精神医学教室

小野和哉 先生

自閉スペクトラム症は社会性、コミュニケーション課題、こだわりなどの症状を持つ発達障害の一つです。早期の診断介入が重要とされてきました。動物型ロボットaiboは言葉ではなく、その反応により子どもとコミュニケーションを取ってくれる新しいロボットです。

私たちは、人間の情緒的な発達において愛着(アタッチメント)が重要であることを認識しています。そして最初期の愛着形成は、言葉ではない母親との接触です。そこで、この最初期の愛着形成に似た体験をaiboとの間で繰り返すことで、子どもの中に適切な愛着形成をもたらすことが、その後の発達過程において自閉スペクトラム症の情緒発達や、基本症状である社会性やコミュニケーションの発達に寄与するのではないか言う仮説を立て、研究を進めています。

ロボットが人を育てるというのは大変空想的なテーマに思えますが、近い将来最も良い養育態度を身に着けたロボットが養育困難な状況を援助してくれるかもしれません。そんな大きな未来を空想させてくれるのが、この小さな新型aiboなのです。

東京医科大学

ソニーが研究協力を行い、無菌室における長期療養患者様の心理面におけるaiboの支援効果の検証を2020年2月より実施しています。

aiboが「無菌室」という閉鎖的な空間での長期療養を必要とする患者さんの心理的な負担を軽減するために、患者さんと共に生活しサポートすることで、ストレス軽減などの効果が表れるかの検証を行っています。

2021年には、一定の成果が表れており、日本血液学会で発表されました。

無菌室⻑期療養患者の⼼理⾯におけるペット型ロボット(aibo)の⽀援効果

⼭⽥晃⼦1, ⾚⽻⼤悟1, ⼤⽉俊輔1, ⼭⽥ありさ1, ⽚桐誠⼀朗1, 勝呂多光⼦1, 浅野倫代1, 吉澤成⼀郎1,⽥中裕⼦1, 古屋奈穂⼦1, 藤本博昭1, 岡部聖⼀1, 後藤守孝1, 宮⽥⾹織2, 佐藤孝⼦2 , 後藤明彦1

1 東京医科⼤学病院⾎液内科

2 東京医科⼤学病院看護部

aiboとのふれあいによる、

患者さんのストレス変化

先生の声

血液内科

山田晃子 先生

2024年には、無菌室で数ヶ月の隔離治療が必要となる血液疾患の患者さんの心理的なサポートにペット型ロボット(aibo)が有効かどうかについて実証実験を行った結果aiboの介入により一定の心理的ストレス改善効果が認められ、その研究成果が、2024年2月27日にScientific Reportsに掲載されました。

> 東京医科大学のプレスリリースはこちら

国立がん研究センター中央病院

ソニーが研究協力を行い、リハビリテーションをaiboと一緒に行い、応援してもらうことで、リハビリテーションに対する意欲が向上するかどうかの検証を2021年1月より実施しています。

先生の声

骨軟部腫瘍・リハビリテーション科

岩田慎太郎 先生

私たちは、足の筋肉や骨に発生した腫瘍(骨軟部腫瘍)に対する専門的な治療を行っています。多くの患者さんは、これらの腫瘍に対する治療として手術が必要となりますが、術後にはどうしても運動障害が起きてしまうことは避けられません。そのため、手術の後にリハビリテーションを行うことは、日常生活への素早い復帰や運動機能を回復させるためにとても大切です。しかし、手術という試練を乗り越えてリハビリに取り組むモチベーションを保ち続けることは、時に困難です。

私たちは、足に発生した腫瘍の手術を行った患者さんの術後リハビリテーションをaiboと一緒に行い、応援してもらうことで、リハビリテーションに対する意欲が向上するかどうかを検証する臨床研究を当院で開始いたしました。aiboと一緒に歩行訓練や筋力強化訓練を行うことで、リハビリテーションが楽しいものとなり、モチベーションを上げることができることが明らかになれば、今後さまざまな医療施設で、aiboがリハビリテーションの応援団長として活躍する日が来るかもしれません。

私たちとaiboの取り組みにご期待ください。